Merci de respecter le travail des propriétaires de caches... remettez la boite correctement en place et bien camouflée : la boite doit rester invisible !

Le prieuré de Nottonville

Bienvenu dans ce lieu chargé d'histoire !

La cache ne pose aucune difficulté... mais si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le prieuré de Nottonville, voici une "petite" explication  :

:

Histoire

Il y avait dans les environs du site du Bois, dès l'époque gallo-romaine (les quatre premiers siècles de notre ère), une exploitation agricole couplée à une résidence aristocratique. En 1073 ap. J.-C., un texte indique qu'il s'agit d'un site important dans les domaines administratifs, judiciaires, économiques et religieux.

A cette époque, l'habitat se transforme en motte castrale.

Il s'agit d'un emplacement tout à fait stratégique car il domine le gué pour franchir la Conie et il contrôle la voie entre Blois et Chartres avec toute sa région riche en cultures céréalières. Sachez aussi que les environs étaient partiellement couverts de vignes jusqu'à la crise du phylloxéra en 1868-1870.

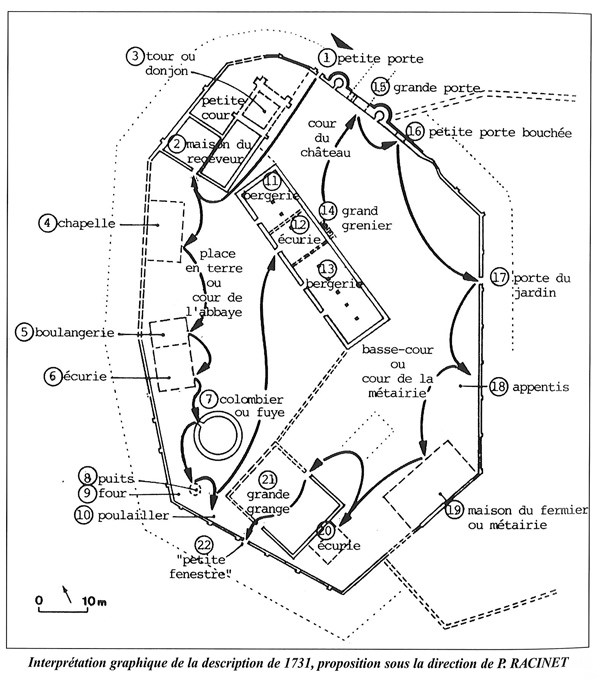

Plan du prieuré - les numéros sont parfois employés dans le texte.

En 1073, un des trois fils du vicomte Evrard I de Breteuil qui vient de mourir, décide de devenir moine... il donne ainsi la moitié de la propriété de Nottonville aux moines de Marmoutier (abbaye bénédictine, située sur la rive droite de la Loire, un peu en amont de Tours) et arrive, peu à peu, à convaincre ses deux frères d'en faire autant.

Un prieur (dignité administrative et hiérarchique au sein d'une communauté religieuse chrétienne. Le prieur remplace l'abbé, en cas d'absence; il n'est pas comme l'abbé, nommé à vie, et peut même redevenir simple moine) est alors installé sur le site avec quelques moines. Au-delà de son rôle spirituel, le prieur a un rôle économique puisqu'il est l'administrateur des biens qui lui sont confiés et qu'il doit accroître. Les moines réunissent sur le même site les pouvoirs seigneuriaux et religieux.

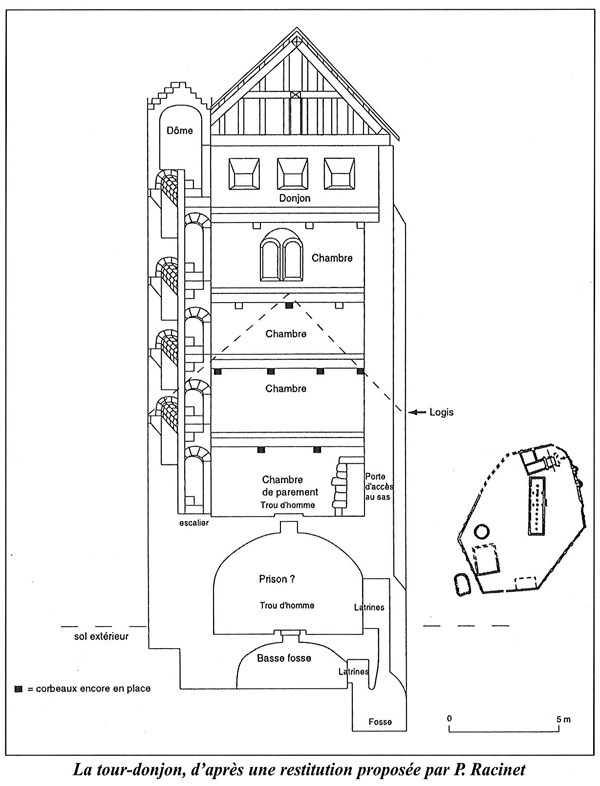

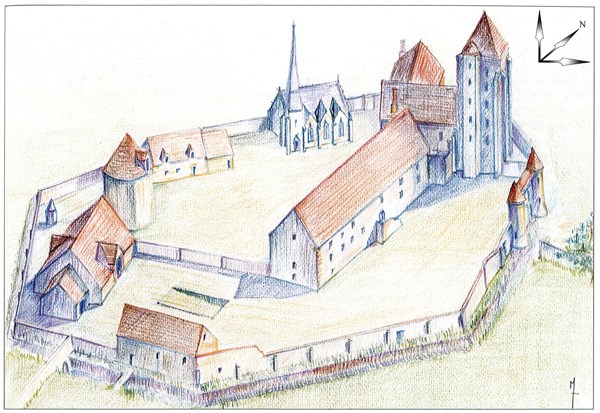

Dans le courant du XIIe siècle, l'ancienne motte castrale est remplacée par une tour carrée à quatre niveaux : le donjon (n° 3). Les vestiges de cette dernière ont été mis au jour lors de fouilles archéologiques (menées entre 1988 et 1995).

En 1219, les moines de Marmoutier occupent tout le site du Bois et marquent leur présence par la construction d'un logis (n° 2) (pour le prieur et les moines) et d'un oratoire attenant au donjon.

Logis du XIIIe siècle et, au premier plan, vestiges du donjon

Vestiges du donjon

Avec la guerre de Cent Ans, la prospérité du prieuré est ralentie mais il garde néanmoins son caractère stratégique et defensif.

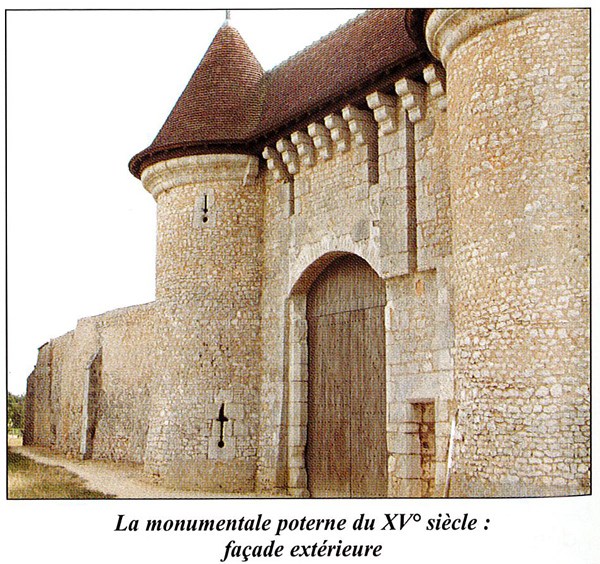

A partir de 1450, l'abbaye de Marmoutier entreprend d'affirmer sa puissance par la construction de l'enceinte avec sa poterne monumentale (n° 18).

Escalier dans tour de la poterne

Dans la seconde moitié du XVe siècle, le prieuré est transformé en "châtel" et d'importants travaux de construction sont entrepris : la métairie (demeure du fermier - aujourd'hui disparue) est reconstruite dans l'ancienne basse cour de la motte castrale.

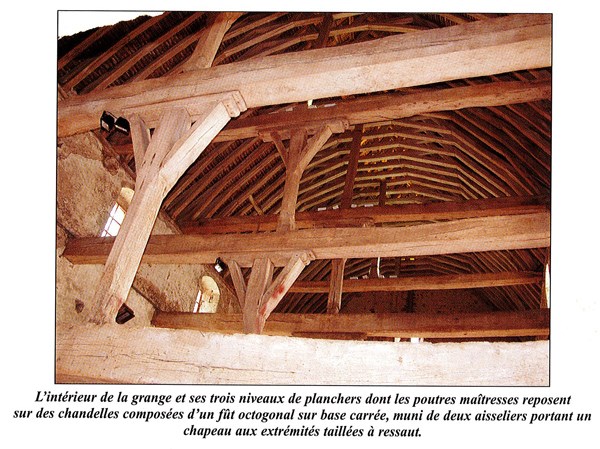

Vers 1485, un vaste grenier (n° 14) est édifié sur les bases des anciens bâtimens agricoles jouxtant le prieuré.

Photo de la façade orientale du grenier

Photo de la façade occidentale du grenier

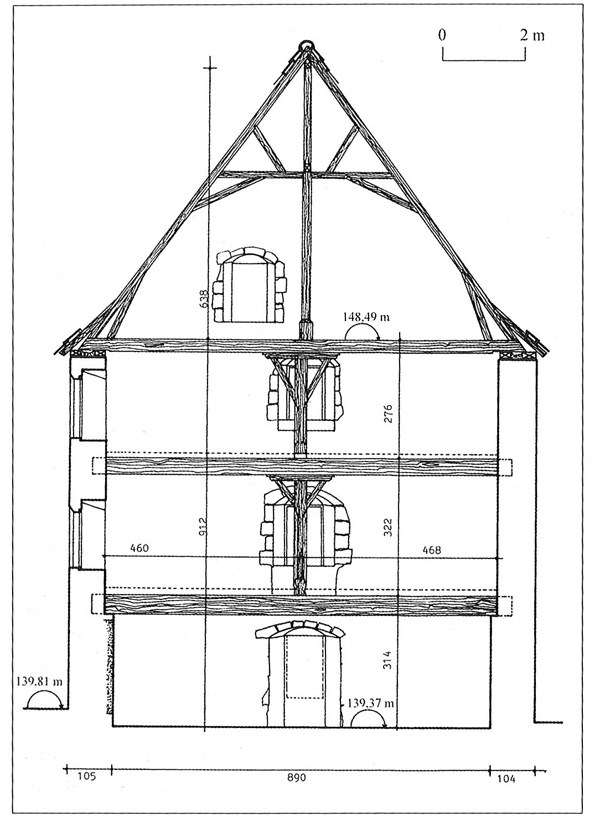

Ce grenier de 40 mètres de long sur 11 mètres de large est exceptionnel en milieu rural et témoigne de l'importance que les abbés de Marmoutier voulaient donner à ce centre d'exploitation agricole du sud de la Beauce.

Le rez-de-chaussé abritait moutons, chevaux et main-d’œuvre, et les deux étages servaient au stockage du foin et des grains.

Coupe du grenier

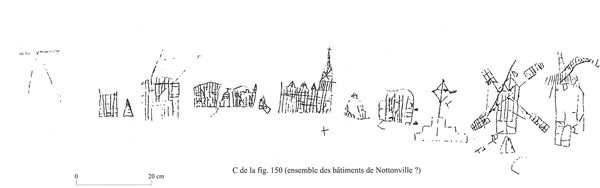

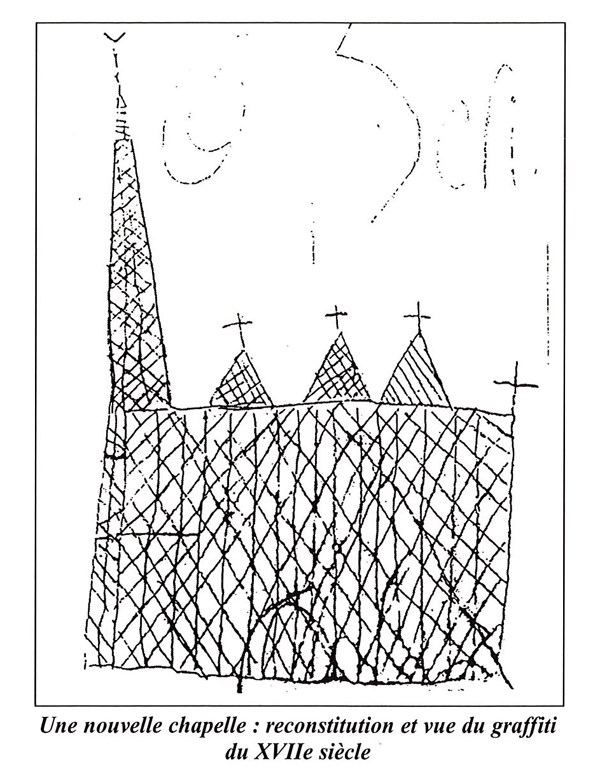

L'un des éléments les plus émouvants dans le grenier est la présence de nombreux graffitis réalisés probablement par des ouvriers agricoles. Ces graffitis offrent un témoignage inestimable car ils représentent des bâtiments dont certains ont disparu aujourd'hui !

Le graffiti les plus intéressant est probablement la restitution de la chapelle du prieuré de Nottonville (n° 14).

La grande cour du prieuré est délimitée par le grenier, le logis abbatial, la chapelle, les écuries (n° 6), la boulangerie (n° 5) et un imposant colombier (n° 7) érigé au début du XVIe siècle.

Photo du colombier.

Nous avons donc ici un manoir seigneurial, siège d'une seigneurie ecclésiastique qui veut s'imposer face aux autres seigneurs.

L' "abbaye du Bois" est la terminologie qui désigne aujourd'hui ce lieu... mais il n'a jamais été une abbaye ! Dépendant de l'abbaye de Marmoutier, il n'a été qu'un prieuré exerçant une influence considérable sur une partie de la Beauce.

Représentation du prieuré à la fin du XVIe siècle - dessin de P. RACINET

Archéologie

Entre 1988 et 1995, Philippe RACINET a mené de nombreuses campagnes de fouilles archéologiques dans l'enceinte de ce prieuré.

Ces travaux ont permis de connaitre l'histoire et les évolutions de ce site. Deux publications, une "grand public" et une "public spécialisé", enrichissent considérablement notre connaissance sur les constructions médiévales en Eure-et-Loir.

Le matériel issu des fouilles est précieusement conservé au dépôt archéologique du Coudray. Il est régulièrement utilisé, par vos serviteurs, pour des études comparatives menées sur du mobilier chartrain.

Sources :

Si vous avez un peu de temps... n'hesitez pas à entrer à l'intérieur de l'enceinte pour aller déguster les spécialités formagères locales !